「なぜ下請け依存だと利益が残らないのか?建設業の経営改善と粗利率向上の実務ポイント」

2025年9月22日

なぜ下請け依存だと利益が残らないのか?建設業の経営改善と粗利率向上の実務ポイント

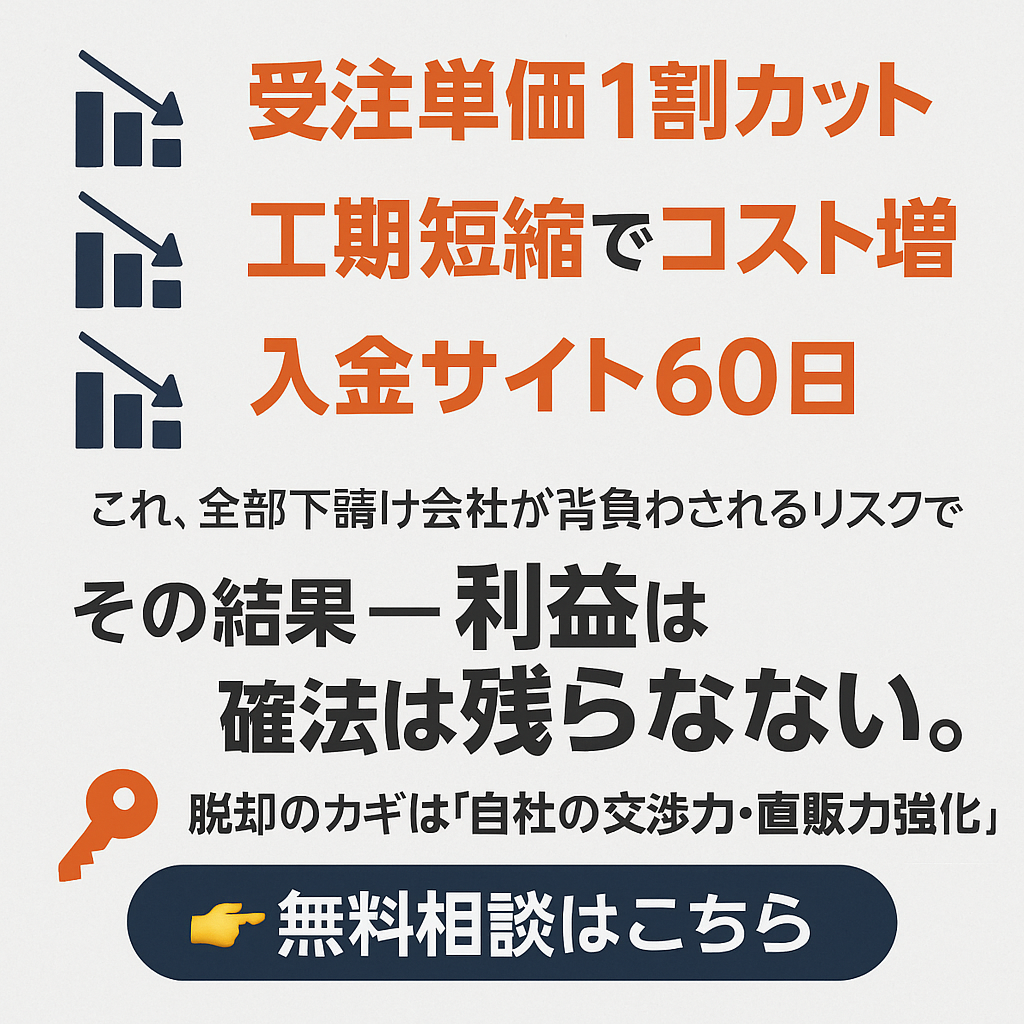

建設業の経営者からよく聞く悩みが「仕事量はあるのに利益が残らない」というものです。その原因の多くは「下請け依存」にあります。本記事では、下請け依存がもたらす問題と、そこから脱却するための経営改善策を解説します。

1. 下請け依存で利益が残らない5つの理由

1-1. 価格決定権がなく粗利率が下がる

元請が提示する単価に従わざるを得ず、自社で価格を決められません。資材や人件費が高騰しても吸収できず、粗利率が圧縮されます。

1-2. 資材高騰などコスト上昇リスクを負担させられる

鉄鋼や燃料など相場変動があっても契約金額は据え置きのまま。結果として下請け側の利益が削られます。

1-3. 支払いサイトの長さで資金繰りが悪化

入金が2〜3か月先なのに対し、給与や材料費は即時払い。キャッシュ不足でファクタリングや借入に頼らざるを得ず、金利や手数料でさらに利益が減ります。

1-4. 受注量が元請依存で成長の天井が低い

自社で案件をコントロールできず、元請の景気や方針転換で売上が揺らぎます。

1-5. 営業力・組織力が育たず自走できない

下請けに留まると、営業・原価管理・マーケティングが育たず、いつまでも「使われる側」になってしまいます。

2. 下請け依存を脱却するための経営改善策

2-1. 元請開拓よりも直販・紹介ルートを強化する

顧客に直接つながるルートを確立すれば、価格決定権を持ち、粗利率も改善できます。

2-2. 粗利率を10%改善する原価マネジメント

現場ごとに原価を「見える化」し、無駄なコストを排除することで粗利率を引き上げます。

2-3. KPI管理で現場数字を「見える化」する

営業件数、成約率、稼働率などのKPIを管理することで、現場の意思決定を改善できます。

2-4. 資金繰りを安定させ銀行格付けを上げる方法

資金繰り表を毎月更新し、金融機関への説明責任を果たすことで格付けが改善し、借入余力も増します。

3. 事例:下請け依存から抜け出して成功した建設会社

- 粗利率 18% → 24% 改善

- 単月 1.5億円の大型受注に成功

- 年商 3億円 → 5.5億円 へ成長

このように「下請けのままでは利益が残らない」状態から脱却し、主体的な経営を実現した事例があります。

4. まとめ:利益を残すためには「依存」からの脱却が必須

下請け依存は、いくら仕事量があっても利益や現金が残らない構造です。経営改善のためには、価格決定権を持ち、資金繰りを安定させ、営業力を育成することが欠かせません。