建設業の決算書で見られるポイント|金融機関の評価軸を徹底解説 3

2025年8月2日

建設業の決算書で見られるポイント|金融機関の評価軸を解説

はじめまして。エスエスコンサルティング株式会社の鈴木進一です。

私はこれまで30年以上、建設業の経営支援に携わり、財務改善や資金調達、事業再生の現場に立ち会ってきました。

この記事では、金融機関が建設業の決算書をどう読み、どこを評価しているのか、実践的な視点でわかりやすく解説します。

目次

- 建設業の決算書とは?

- 金融機関が注目する「3つの視点」

- 評価される主要指標とその意味

- 赤字でも評価される会社の特徴

- 銀行が嫌う決算書の共通点

- 決算書改善の実践ポイント

- 金融機関に響く「補足資料」とは

- ケーススタディ:評価アップ事例

- 中小建設業者が今すぐできる改善策

- まとめ|決算書は「未来の約束状」

1. 建設業の決算書とは?

建設業の決算書は、単なる過去の成績表ではありません。

売上、利益、資産、負債などの数字を通じて、「この会社が将来も安定して事業を続けられるか」を示す「信頼の証明書」です。

- 受注産業特有の売上認識(完成工事高・未成工事支出金)

- 材料費・外注費・労務費の変動が大きい原価構造

- 入金と支払のタイミングにギャップがある資金繰り

2. 金融機関が注目する「3つの視点」

- 収益性: ちゃんと稼げているか?利益が出ているか?

- 安全性(財務健全性): 借金過多ではないか?資産と負債のバランスは良いか?

- 成長性・持続性: 今後も成長・継続できそうか?一過性の数字ではないか?

3. 評価される主要指標とその意味

- 完成工事総利益率(粗利率)…15%以上あれば優良、10%を切ると警戒。

- 営業利益率…3%程度で優秀、赤字は厳しく評価。

- 自己資本比率…20%未満は要注意、ゼロやマイナスは融資困難。

- 流動比率…120%以上が理想、100%未満は資金繰りリスク。

- インタレスト・カバレッジ・レシオ…3倍以上が目安、利息支払い難は警戒対象。

- 未成工事支出金・完成工事未収入金の管理状況。

4. 赤字でも評価される会社の特徴

- 赤字の理由が明確(設備投資、人材採用など未来志向)

- 受注残が多く、翌期黒字化の見込み

- 一時的な特別損失が影響した場合

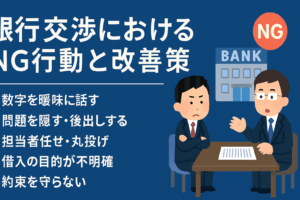

5. 銀行が嫌う決算書の共通点

- 粉飾決算(売上前倒し、原価圧縮)

- 役員貸付金・仮払金が多い

- 不明瞭な未成工事項目

- 売上急減・急増の説明不足

6. 決算書改善の実践ポイント

- 粗利率の見直し

- 不要資産・負債の整理

- 役員貸付金の清算

- 未成工事の見える化

- 入金・支払いサイト短縮

- 中期経営計画策定・共有

7. 金融機関に響く「補足資料」とは

- 受注残高一覧

- キャッシュフロー計画

- 原価・現場別採算表

- 3カ年計画

- 組織・管理体制資料

8. ケーススタディ:評価アップ事例

A社(年商7億円・足場工事業)は、粗利率12%、自己資本比率5%、役員貸付金2億円の状況でした。

- 原価管理改善で粗利率16%

- 役員貸付金半減

- 中期計画策定・銀行提出

結果、運転資金枠が2倍(3000万→6000万)に。

9. 中小建設業者が今すぐできる改善策

- 現場別粗利の見える化

- 請求・回収体制の整備

- 役員貸付金・仮払金整理

- 金融機関と定期対話

10. まとめ|決算書は「未来の約束状」

決算書は「過去の結果」でなく「未来の約束状」。金融機関はそこから、返済能力と成長可能性を読み取ります。

着実な改善と説明責任が、信頼構築の第一歩です。

【無料相談受付中】

エスエスコンサルティング株式会社では、建設業の決算書分析・改善アドバイスを行っています。

資金繰りや金融機関対策でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。