現場に“正義”はあるか?利益と倫理のあいだで揺れる建設業の意思決定

2025年7月21日

はじめに|エスエスコンサルティングの鈴木です

建設業の現場では、日々膨大な意思決定が行われている。

工期、コスト、安全性、人員配置。これら一つひとつの選択が、企業の競争力を左右することは言うまでもない。

しかし、その意思決定に「倫理性」という軸が組み込まれているだろうか。

単価の圧縮、安全基準の緩和、休日出勤の黙認――短期的には合理的に見える判断が、長期的には企業価値の毀損へと繋がるケースも少なくない。

本稿では、「正義とは何か」という古典的テーマを再解釈し、建設業における倫理的経営の可能性について検討する。

プラトンの“魂の秩序”に基づく調和、ロールズの“無知のヴェール”に基づくフェアネス。これら哲学的視座をベースに、実務に落とし込む思考フレームを提示する。

「利益と倫理は両立しない」という前提は、もはや通用しない。

サステナブルな建設業の未来を構築するうえで、今こそ“正しさ”を経営の中核に据えるべき時である。

【記事構成】

1. 序章|“正しさ”は現場で通用するのか?

2. 多重下請け構造のなかで揺らぐ倫理

3. プラトンの正義論と経営判断の「内的秩序」

4. ロールズの正義論と「フェアネス」の構造

5. 日本的経営と倫理観の変遷

6. 建設現場の“暗黙の正義”を可視化する

7. ケーススタディ①:休日返上要請の倫理

8. ケーススタディ②:不公平な支払い条件

9. ケーススタディ③:人命を巡る安全判断

10. 下請け企業の倫理的ジレンマ

11. 経営者の「選択」がつくる組織文化

12. ESG経営と倫理判断の再接続

13. 「理念なき利益追求」がもたらす崩壊

14. 正義ある経営は、どこまで可能か?

15. 最後に|“あなた”の正義が現場を変える

1. 序章|“正しさ”は現場で通用するのか?

「下請けに無理をさせれば儲かる」

そんな言葉を、あるゼネコン幹部が会議後の喫煙所でこぼした。冗談にも聞こえたし、現実でもあった。

その発言に誰も反論しなかったのは、賛成だったからではない。

“そういうもんだよな”という空気が、そこにあったからだ。

建設業界では、「正しさ」という言葉が軽視されることがある。

「現場は理屈じゃ回らない」「きれいごとは通用しない」

そんな言い訳のもと、正義や倫理は後回しにされ、いつしか”最適化”という名の下に、弱者が沈んでいく。

しかし、本当にそれでよいのか?

経営とは、単なる利益の追求ではなく、「人と社会に価値を届けること」ではないのか?

本記事では、「正義」という哲学的なテーマを、建設業の現実と照らし合わせながら、あなたの経営判断に突きつけたい。

――その判断は、本当に正しいのか?

⸻

2. 多重下請け構造のなかで揺らぐ倫理

建設業の典型的なピラミッド構造は、元請→一次請→二次請→個人職人へと続く。

このなかで、責任と利益は上に、リスクと労苦は下に流れていく構造が常態化している。

◎ 見積と実行のギャップ

ある足場工事会社が、1戸建ての新築現場の見積依頼を受けた。

元請から提示された予算は、すでにタイトだったが、受注欲に負けて契約。

だが実際の現場では、雨天の影響や資材の値上げ、急な工程変更などが重なり、赤字に転落した。

このケースに限らず、建設業では「不確定要素」が多く、現場の負担が見積外に発生することが日常茶飯事だ。

にもかかわらず、「追加請求は通らない」「工期は守れ」といった指示が飛んでくる。

こうした背景には、「現場を押さえつければコストは下がる」という暗黙の力学がある。

◎ 誰が“正義”を担保するのか?

元請には元請の言い分がある。「受注価格が下がっている」「施主が厳しい」

しかし、その論理は、最下層の職人には届かない。

「誰かが泣いているとき、それで利益が出る仕組みが“正義”なのか?」

この問いに、明確な答えを持つ経営者は少ない。

⸻

3. プラトンの正義論と経営判断の「内的秩序」

プラトンは古代ギリシャの哲学者であり、弟子のアリストテレスと並んで西洋思想の根幹をつくった人物である。

その代表作『国家』では、「正義とは魂の秩序である」と定義している。

◎ プラトンの「魂の三分説」

プラトンは、人間の魂を以下の3つに分けた。

• 理性(ロゴス):真理を求め、冷静に判断する部分

• 気概(トュモス):勇気や誇り、名誉を重んじる部分

• 欲望(エピトゥミア):食欲・金銭欲・快楽など本能的な欲求

この3つのバランスが取れているとき、人は「正義の状態」にあるとされた。

◎ 企業に当てはめるとどうなるか?

• 理性=経営理念・戦略

• 気概=現場で働く人々の誇りや使命感

• 欲望=利益、成長への欲求

つまり、正義ある経営とは、この3要素が均衡し、互いに尊重されている状態である。

だが現実にはどうか。

理性(理念)は形骸化し、気概(現場の声)は届かず、欲望(利益)だけが暴走していないだろうか?

プラトンはそれを「不正義」と呼んだ。

⸻

4. ロールズの正義論と「フェアネス」の構造

20世紀最大の政治哲学者と呼ばれるジョン・ロールズは、『正義論』のなかで、「公正としての正義」を提唱した。

◎ 無知のヴェールという思考実験

ロールズは、「無知のヴェール」という思考実験を提案した。

自分がどの立場に生まれるか分からない状態で社会のルールを設計するなら、人は自然と“最も弱い者にも公平”なルールをつくる、という仮説である。

この視点を建設業に持ち込むと――

「あなたが下請けで、資金繰りに苦しみ、休日返上で働いている立場だったとしたら、

いまの契約条件を“正しい”と思えるか?」

という問いが浮かぶ。

◎ 正義とは、強者の論理ではなく弱者の立場にある

ロールズは、「最も不遇な立場の人が納得できる制度」が正義であるとした。

この考えは、企業経営においても深く刺さる。

• 人件費削減が「戦略的判断」とされるとき、

――その判断が、誰かの生活を破壊していないか?

• 「外注先だから無関係」と切り捨てるとき、

――その外注先の子どもは学校に行けているか?

正義とは、法律の話ではない。

“受け入れられる倫理的判断”があるかどうか。それが試されているのだ。

⸻

5. 日本的経営と倫理観の変遷

戦後から高度経済成長期を経て、平成・令和に至るまで、日本の経営には独特の倫理観が存在してきた。

◎ 昭和型経営の「家族主義的正義」

かつての日本企業は「社員は家族」「終身雇用」が前提だった。

この思想のなかでは、「企業は人を育て、守る」ことが社会的正義とされていた。

その延長として、協力会社も「仲間」「同志」と見なされ、無理な価格交渉や一方的な契約破棄は“恥”とされていた。

◎ 平成以降の「成果主義」と倫理の切断

バブル崩壊後、グローバル競争が激化すると、利益率重視・外注化・非正規雇用が進行し、「効率」が「正しさ」を駆逐した。

それは、「合理化」の名の下に、人を切り捨てることが正当化された時代だった。

いま私たちは、その延長線上にいる。

⸻

6. 建設現場の“暗黙の正義”を可視化する

建設現場には、明文化されないが、確かに存在する“正義”がある。

例えば――

• 遅刻しても手を抜かない人が“信頼される”

• 危険な作業でも誰かが率先してやる“現場の美学”

• 弱い立場の新人を守る“先輩の矜持”

これらは法律や契約とは無関係だが、現場の倫理体系として根づいている。

だがその一方で、

• 暴力的な指導

• 有給の取得を妨げる空気

• 「黙って従う」が美徳とされる風土

など、“不正義”もまた、暗黙に共有されていることがある。

経営者の役割とは、こうした現場の「見えない正義/不正義」を言語化し、正すことでもある。

⸻

7. ケーススタディ①:休日返上要請の倫理

◎ 事例:工期短縮のための休日出勤要請

ある中堅ゼネコンが、現場の遅れを取り戻すため、協力会社に対して「土日も出てほしい」と要請した。

追加費用の提示はなく、「この現場を乗り切れば次もある」と言われた。

下請けの社長は、社員にその話をしたところ、「やるしかないですよね」と答えたが、その表情は曇っていた。

◎ 問題点

• 正当な追加費用が支払われていない

• 休日返上が常態化し、労働環境が悪化している

• 「次がある」という“暗黙の圧力”が労使関係を歪めている

◎ 正義の観点からの問い

• 「あなたが現場作業員だったら、納得できるか?」

• 「その要請は、“選択の自由”があると言えるか?」

無理な要請に対して、「断れば仕事が減る」状態にあるとき、果たしてそれは“自発的な合意”といえるのか?

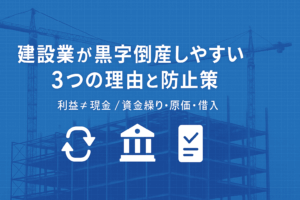

8. ケーススタディ②:不公平な支払い条件

◎ 事例:支払いサイト90日問題

ある元請企業が、協力業者に対して「月末締め・翌々月末払い(支払いサイト90日)」という条件を提示した。

表面上は合法であり、下請けも「この業界では普通」と受け入れていたが、実際には現場完了から3カ月も売上が入らない。

下請けの資金繰りはひっ迫し、借入やファクタリングを利用せざるを得なくなった。

◎ 問題点

• 利益は出ていてもキャッシュが回らない

• 資金調達コストを下請けが負担

• 結果として「黒字倒産」のリスクが増す

◎ 正義の観点からの問い

• 「同じ立場だったら、この支払い条件を受け入れるか?」

• 「資金負担を誰が背負うかという判断に、フェアネスはあるか?」

経営者として、「支払いサイトの設定にこそ倫理が問われる」ことを忘れてはならない。

⸻

9. ケーススタディ③:人命を巡る安全判断

◎ 事例:安全設備を省く選択

ある中小の建設会社では、仮設の墜落防止ネットの設置に50万円かかると聞き、現場監督が「不要」と判断した。

結果的に事故は起きなかったが、ヒヤリハットは複数発生していた。

もし死亡事故が発生していれば、責任問題だけでなく、会社の存続すら危うくなっていただろう。

◎ 問題点

• 「起きてないから大丈夫」という思考停止

• 現場の声が上に届かない構造

• コスト最優先で安全が二の次にされる風潮

◎ 正義の観点からの問い

• 「命を守るコストを“余計”と考えるのは正義か?」

• 「安全性を数字でしか測れない経営に未来はあるか?」

経営判断は、結果論ではない。未然に防ぐ「選択」が、あなたの“正義”を決める。

⸻

10. 下請け企業の倫理的ジレンマ

下請け企業は、「生活」と「倫理」の間で、常に揺れている。

無理を断れば仕事が減り、従えば社員に過重労働を強いる。

「うちが断ったら、他に仕事がいくだけ」――多くの経営者がそう語る。

だがその言葉の裏には、「自分たちには選択肢がない」という、あきらめの空気がある。

◎ 正義を貫くリスクと、その代償

• 不利な契約を拒否すれば、元請からの信頼を失う

• 単価交渉すれば「面倒な会社」と思われる

• 労働環境を守れば、採算が合わなくなる

下請けにとって、“正義”はコストになる。

だからこそ、元請や上流の企業が率先して「倫理的な発注」を行う責任がある。

⸻

11. 経営者の「選択」がつくる組織文化

組織は、経営者の意思決定によって「正義の文化」も「不正義の空気」も醸成される。

• 納期を守るために休日出勤を強制する経営者がいれば、それは「犠牲の美学」として現場に根づく

• 協力会社に正当な支払いをする経営者がいれば、それは「信頼の循環」として返ってくる

正義は、理念ではなく、選択の積み重ねである。

⸻

12. ESG経営と倫理判断の再接続

世界的にESG(環境・社会・ガバナンス)経営が重視される時代、建設業も例外ではない。

倫理的な経営、持続可能なビジネスモデルが求められている。

◎ サステナブルな建設業とは何か?

• 環境負荷の少ない施工

• フェアな雇用契約と支払い条件

• 地域社会との共存

• 安全第一の現場管理

これらを実現するには、「正義ある経営判断」が欠かせない。

⸻

13. 「理念なき利益追求」がもたらす崩壊

日本の建設業は、慢性的な人手不足と廃業率の高さに直面している。

若者は入ってこず、高齢化が進み、現場は疲弊している。

なぜ人が来ないのか?

――それは、業界に“希望”がないからだ。

希望とは、「ここで働けば、誰かの役に立ち、自分も幸せになれる」と思えること。

それを奪っているのは、倫理を置き去りにした経営判断である。

⸻

14. 正義ある経営は、どこまで可能か?

「正義で飯は食えない」

そういう声もある。現実は甘くない。

だが、倫理を守りながら成長している企業も、確かに存在する。

• 月次で原価を見直し、協力会社に利益が出るよう調整する元請

• 発注単価の内訳を公開し、透明な交渉をする中堅企業

• 協力会社をパートナーと位置づけ、利益を分け合う文化を持つ地場企業

彼らに共通するのは、「短期利益より長期信頼を重視する」というスタンスである。

正義ある経営は可能であり、むしろ持続可能な競争優位性となる。

⸻

15. 最後に|“あなた”の正義が現場を変える

現場に正義があるか――その問いの答えは、「あるとも言えるし、ないとも言える」だろう。

だが、もっと重要なのは、

あなたは、正義のある現場を“つくる覚悟”があるか?

という問いだ。

• 無理な見積を断ること

• 協力会社に感謝の声を届けること

• 安全のために必要なコストを惜しまないこと

• 若者が働きたいと思える業界に変えること

これらはすべて、今日からできる「正義」の実践である。

あなたが正義を選ぶたび、業界は一歩、良くなる。

⸻

【まとめ】正義なき業界に、未来はない

• プラトンは「正義とは内的秩序」と述べた

• ロールズは「弱者にとって受け入れ可能な制度こそ正義」と説いた

• 建設業の意思決定には、倫理的判断の視点が欠かせない

• 正義ある経営は、サステナブルな企業価値を生む

• すべての変革は、「あなた」の選択から始まる

⸻

「この業界に、正義を取り戻したい」

そんな経営者の覚悟を、私たちは全力で支援します。

倫理ある経営を“現実の戦略”に変えるための第一歩。

次の一歩は、経営者としての“問い”を持つことから。

「我が社は、いまどう進化させるべきか?」

その問いに、私たちは共に向き合います。

30分の無料戦略相談で、現状の可視化と次のアクションを見つけてください。