建設業に“CFO的経営”を導入せよ

2025年11月19日

建設業に“CFO的経営”を導入せよ

建設業の倒産理由の8割は、 「利益がないから」ではなく「お金が回らないから」です。

つまり、現場力がどれだけ強くても、 資金構造が弱ければ会社は倒れます。

だからこそ建設業こそ、 “CFO的経営”を導入すべき業界なのです。

外資系コンサルの視点で、 建設業に必要な“財務中心の経営”を体系化します。

■ なぜ建設業はCFOが必要なのか?

建設業は他業界と比べて、 資金が最も崩れやすい構造をしています。

- 入金サイトが長い(検査→翌々月)

- 工事が増えるほど運転資金が増える

- 材料費・外注費の先出し

- 追加工事の査定遅延

- 原価が現場任せでブレやすい

この構造で“現場主義だけの経営”を続ければ、 資金は確実に詰まります。

だからこそ、 CFO的な「資金を守る経営」が必須なのです。

■ CFO的経営の核となる“4つの視点”

① 資金繰りの「予測」と「操作」

CFO的経営では、 資金が足りなくなる“前に”改善することが原則です。

最低限必要なのは、以下の管理です:

- 2ヶ月先までの資金繰り表

- 入金・支払の週次管理

- 前金・中間金の徹底

- 支払サイトの最適化

資金が読めれば、倒産リスクは激減します。

② 粗利率の設計(見積 → 原価 → 実行の一気通貫)

建設業の粗利率は、現場の“運”や“職人の癖”に依存してはいけない。

CFO的経営では、粗利を 「設計」して「管理」する。

具体的には:- 見積粗利率の基準値(20〜25%)

- 外注単価表の固定化

- 追加工事の即時請求

- 現場ごとの原価入力を即日管理

粗利が守られれば、資金は守られる。

③ 銀行格付けを上げる“情報提供”

銀行は数字より、 「管理されている会社」を評価します。

だからCFO的経営では、

- 月次PL(前年比・予算比)

- 案件別粗利表

- 資金繰り予定表

- 経営課題と対策

これらをまとめた 「月次報告書」を銀行へ提出します。

格付けが1ランク上がるだけで、金利が下がり、 借換え・枠取りが圧倒的に有利になります。

④ 投資判断の精度(必要投資と不要投資の仕分け)

建設業は設備投資・車両・人材採用など “迷う投資”が多い。

CFO的経営では、 投資判断の基準を明確にする。

- 回収期間は?

- 粗利率にどう影響する?

- 固定費にどう響く?

- キャッシュアウトのタイミングは?

勘ではなく、 “数字に裏付けされた意思決定”を行う。

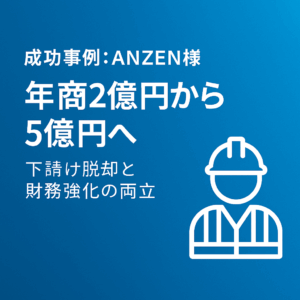

■ CFO的経営を導入すると会社はこう変わる

- 資金ショートの不安が消える

- 粗利率が安定する

- 銀行の評価が上がる

- 社員が数字で話し始める

- 投資判断のブレがなくなる

- 社長の時間が「未来」に使われるようになる

つまり、 会社が“倒れない構造”を手に入れるのです。

■ 結論:建設業こそ“CFO的経営”を導入せよ

現場力が会社を動かし、 財務力が会社を守る。

建設業は、 現場 × 財務 の両輪がそろって初めて強くなる業界です。

そしてその財務部分を担うのが、 “CFO的経営”なのです。

これは才能ではなく、仕組み。 どの会社でも再現できます。

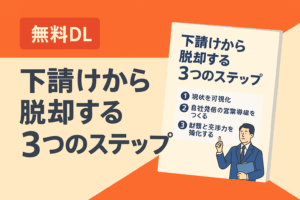

建設業に“CFO的経営”を導入したい社長へ

・資金繰りが毎月ギリギリ

・粗利率が安定しない

・銀行評価を上げたい

・社員が数字で動かない

外資系コンサルティングのフレームで、

御社に“倒れない財務構造”を導入します。